よく噛んで健康づくり ①(全2回)

「よく噛む」ってどういうこと?咀嚼の仕組みと体に及ぼす影響

子どもの頃、「よく噛んで食べましょう」と家族や周りの大人から言われたという人も多いはず。ダイエットでもよく噛むことは大事だとされています。そもそもよく噛むことはなぜ重要なのでしょうか?咀嚼が体に及ぼす影響は?和洋女子大学の柳沢幸江教授に聞きました。

子どもの頃、「よく噛んで食べましょう」と家族や周りの大人から言われたという人も多いはず。ダイエットでもよく噛むことは大事だとされています。そもそもよく噛むことはなぜ重要なのでしょうか?咀嚼が体に及ぼす影響は?和洋女子大学の柳沢幸江教授に聞きました。

食べ物を噛むのはなんのため?

私たちが食べ物を噛む目的は何でしょうか?まずは、食べ物の安全確認があります。例えば、変なにおいや味がしたら「腐っていて危険」と判断します。また、硬過ぎて噛めない場合は「飲み込んだら危ない」と判断します。もう1つの目的は食べ物を味わうことです。私たちは食べ物を見て(視覚)、そのにおいをかぎ(嗅覚)、「おいしそう」だと感じ、口に入れます。そして噛んだときの歯応えや舌触り(触覚)、甘みや旨味(味覚)、さらに「カリカリ」といった噛む音(聴覚)からも食べ物を味わいます。五感をフル活用して食べるという行為において、口に入れてからは噛むことが大きな役割を担っているといえるでしょう。

では、これらの目的を果たすために、具体的にどんなことが行われているのでしょうか?まずは、咀嚼のメカニズムから見ていきましょう。

「噛む」ことは筋トレ?咀嚼のメカニズム

咀嚼とは、口腔内で食べ物をしっかり噛み砕き、唾液と混ぜ合わせて、飲み込みやすいかたまり(食塊)にすることです。

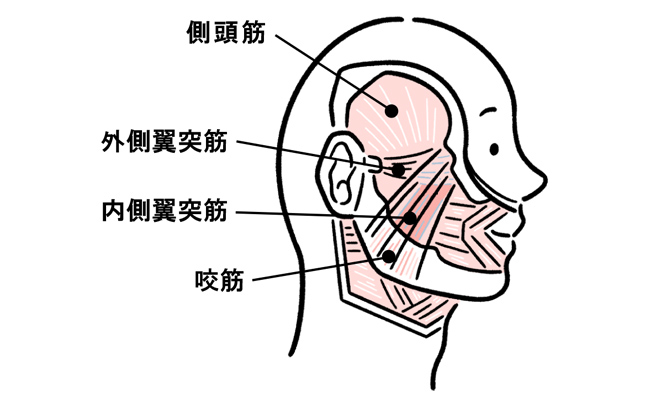

私たちが食べ物を食べようと口を開くときには「側頭筋」、「咬筋(こうきん)」、「内側翼突筋(ないそくよくとつきん)」の力が抜け、下あごがその重さで下がります。このとき、口の中に放り込まれた食べ物を受け止めるために、「外側翼突筋(がいそくよくとつきん)」が下あごを前に突き出します。

口に食べ物が入ると、口を閉じて食べ物を噛みますが、その際に側頭筋、咬筋、内側翼突筋が働きます。食べ物を噛み切るときには下あごが上下に動き、すりつぶすときには左右に動きます。このように、多くの筋肉がそれぞれ複雑な動きをして「噛む」という動作が成り立っています。舌も筋肉のかたまりなので、咀嚼は筋肉運動といえます。いわゆる筋トレです。そのため使い続けることが大事になってきます。

年を重ねて歯の状態が悪くなってくると、どうしてもやわらかいものばかり食べがちですが、そうすると筋肉を使わなくなるため、噛む力がどんどん弱くなってしまいます。噛むことは“筋トレ”の一環と考えて、自分の筋肉を使って咀嚼することを意識してください。

歯や舌にあるセンサーや器官が食べ物の硬さ、味を感知する

次に食べ物を味わうための仕組みを掘り下げていきましょう。

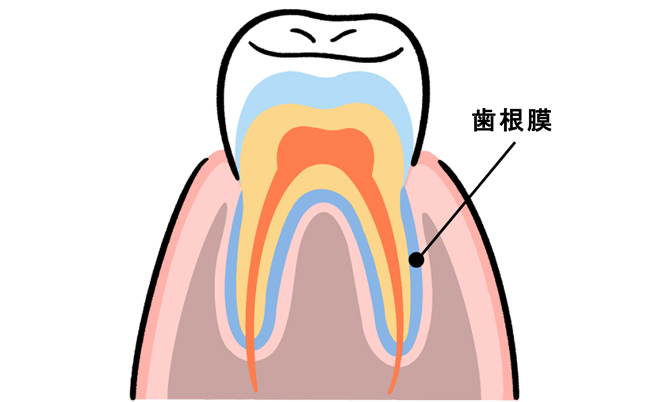

歯といえば、歯には「歯根膜(しこんまく)」という歯応えを判別するセンサーがあります。特に食べ物を噛み切る前歯の歯根膜は敏感で、硬さややわらかさのわずかな差を、噛んだ時に感じることができます。

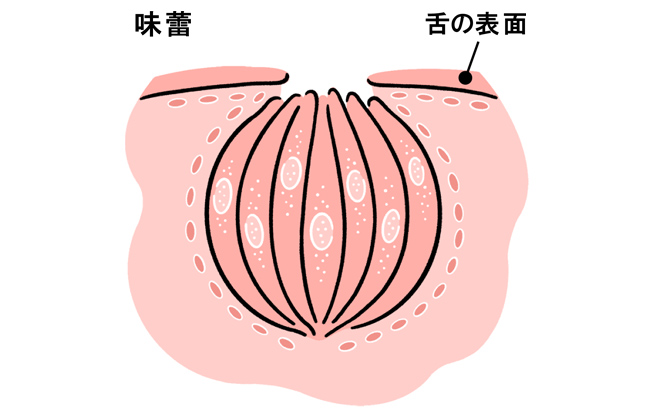

さらに、奥歯でしっかりよく噛むことで、食べ物は唾液と混ざり合い、「味」が溶け出します。それが、味を感じる「味蕾(みらい)」という器官を刺激します。味蕾は舌にある器官で、舌の奥のほう(奥歯の近く)に分布しています。そのため、奥歯でよく噛むことで味わいが増し、持続的に味を感じることができます。つまり、自分の歯で咀嚼することは食べ物のおいしさをより深く味わうためにも大事なのです。

同じものを食べても、栄養の吸収率が変わる?

ところで、私たちは食べ物から栄養を吸収していますが、よく噛むと栄養の吸収率は変わるのでしょうか?

栄養素の吸収とは、食べ物に対してどれだけ消化器が作用するかということですが、当然、よく噛んだほうが食べ物の表面積が増えるので吸収は良くなります。そして、よく噛むことで口の中や味蕾が刺激されると、唾液が反射的にたくさん分泌されます。また、好きな食べ物を目にしたり味わったりすると、副交感神経が優位になり、唾液や消化液の分泌が促進されます。一方、苦手な食べ物を食べたり、緊張したりしている場合は交感神経が優位になり、唾液も出づらくなります。つまり、食べ物を味わいながらよく噛むことは、食べ物の表面積を増やし、唾液や消化液が出やすくなるため、栄養素の吸収につながるといえます。

美容や健康、脳にも影響?!「よく噛む」効果

冒頭の咀嚼のメカニズムでお話しした通り、食べ物をよく噛まないと筋肉が衰えます。脂肪も蓄積されるので、たるみの原因に。血流も悪くなるので肌のハリもなくなってしまいます。

また、よく噛むと唾液がたくさん分泌され、その成分は舌の下から血液に入って全身に運ばれます。唾液の99%は水分ですが、残りの1%にこれまで発見されているだけでも100種類以上の成分が含まれています。その中には、肌の若返り成分(体内の特定の細胞の分裂・増殖を促進するタンパク質の総称である「成長因子」を指します)も含まれており、肌の弾力の元となるコラーゲンやエラスチン、ヒアルロン酸などを増やすシグナルを出すため、シワの改善につながると考えられています。

唾液の成分は美容に効果的な成分だけではありません。免疫力や腸内環境を改善する成分も含まれているので、体の不調も改善される可能性があります。さらに、よく噛むことでその刺激が脳に伝わり脳の前頭前野や海馬が活性化されるほか、噛むというリズム運動で精神を安定させるセロトニン、いわゆる「幸せホルモン」といわれているホルモンの分泌も促されます。

以上のように、よく噛むことは食べ物のおいしさを味わうだけではなく、体のさまざまな器官、脳や腸内環境にも関係し、美容面でも健康面でも重要です。食事の際には、ぜひよく噛むことを意識してみてください。

このシリーズ(全2回)の他の記事を読む

- <参考書籍>

- ・小野高裕, 槻木恵一, 工藤孝文. かむ力を高めると脳も体も若返る!. マキノ出版, 2022.

<監修>

柳沢幸江

和洋女子大学教授/博士(栄養学)/管理栄養士/日本咀嚼学会、日本家政学会、日本調理科学会の理事・評議員