イベントレポート Vol.9

「穀物由来の食物繊維の機能性について学ぶセミナー」開催

「穀物由来の食物繊維の機能性について学ぶセミナー」(女子栄養大学出版部主催・株式会社日清製粉グループ本社共催)を2024年2月22日(木)、コングレスクエア日本橋(東京都中央区)にて開催しました。

本セミナーは、管理栄養士、栄養士、食の仕事に従事している方、学生などを対象に全粒穀物の栄養や機能性について学び、日々の仕事や活動に活かしていただくことを目的に開催。会場参加のほか、オンラインでも同時配信し、約400人が参加しました。

「穀物由来の食物繊維の機能性について学ぶセミナー」(女子栄養大学出版部主催・株式会社日清製粉グループ本社共催)を2024年2月22日(木)、コングレスクエア日本橋(東京都中央区)にて開催しました。

本セミナーは、管理栄養士、栄養士、食の仕事に従事している方、学生などを対象に全粒穀物の栄養や機能性について学び、日々の仕事や活動に活かしていただくことを目的に開催。会場参加のほか、オンラインでも同時配信し、約400人が参加しました。

第一部(前半)「全粒穀物の栄養学」

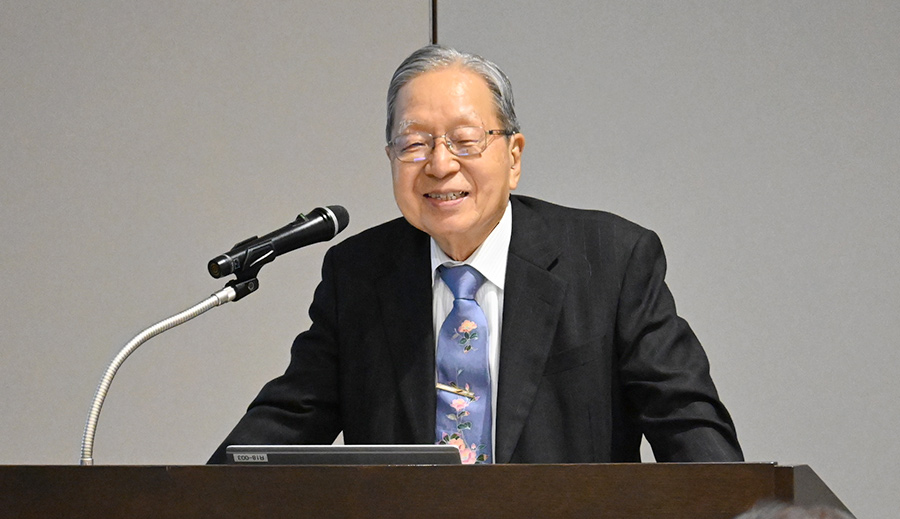

第一部の前半は、女子栄養大学の香川靖雄副学長が「全粒穀物の栄養学」をテーマに、食物繊維、特に全粒穀物の機能性について解説しました。

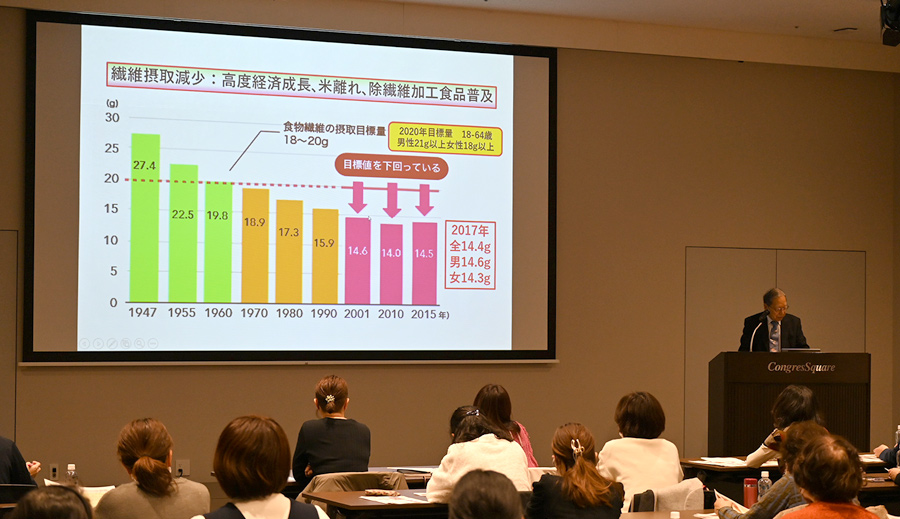

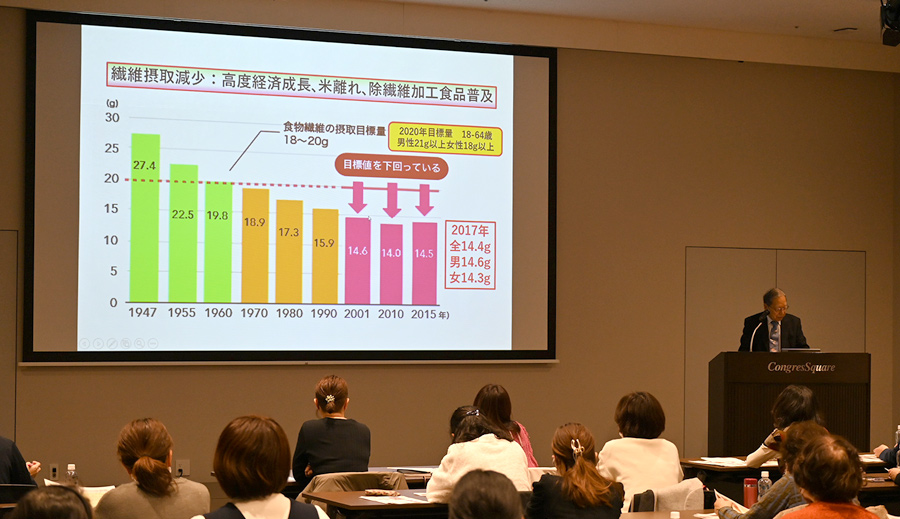

2023年版の北欧における食事ガイドラインを紹介しながら、諸外国では全粒穀物の摂取が推奨されている一方、日本では政府が全粒穀物を推奨したことはないことを指摘。そして、日本では1960年を境に食物繊維の摂取量が低下していることをスライドを用いながら説明し、その要因として、穀類、野菜、豆類、果物の摂取の減少を挙げました。

特に大きく減少しているのは穀物による食物繊維量で、1955年に比べて2015年には約7gも減っています。理由として、摂取する穀物が全粒穀物から精製穀物に変わってきたことを挙げ、全粒穀物と精製穀物の食物繊維量を比較。全粒穀物のほうが精製穀物に比べて食物繊維量が多く、さらに全粒穀物の中でも、全粒小麦は玄米の4倍もの食物繊維を含むことを示し、加えて全粒穀物がさまざまな疾患のリスクを下げることについて述べました。

さらに、2023年11月に女子栄養大学から発表された最新の研究結果を紹介。血液中のホモシステインの濃度が高いと重大な疾患につながるとされていますが、食物繊維はその濃度を低下させるというデータを示しました。

最後は、健康日本21(第三次)に基づき、食物繊維の1日の目標摂取量として男性は21g以上、女性は18g以上を摂取することを推奨し、講演を終えました。

講演後に寄せられた「穀類を食べるとお腹が張る、ガスが出るという患者さんがいます。どんなふうに食べれば良いですか?」という質問には「私たちの腸内細菌にはガスを作る菌、悪玉菌が多いのですが、ビフィズス菌や乳酸菌はガスを作りません。乳酸菌やビフィズス菌などのプロバイオティクスやそれらの餌となるオリゴ糖などと一緒に召し上がるのが良いかもしれません。加えて運動と睡眠も大事です」と話しました。

第一部(後半)「穀物由来の食物繊維の機能性について」

後半は、大妻女子大学の青江誠一郎教授が登壇。「穀物由来の食物繊維の機能性について」をテーマに講演しました。

穀物の中の機能性を有する食物繊維には、全粒小麦、ライ麦、発芽玄米に含まれる「アラビノキシラン」と、大麦(押麦)、オーツ麦(えん麦)に含まれる「β-グルカン」があることを述べ、小麦アラビノキシランと大麦β-グルカンは発酵性食物繊維のため、継続的に摂取することで腸内環境の改善効果があることをデータを示しながら説明しました。

発酵性食物繊維とは、腸内の善玉菌により発酵を受ける食物繊維で、発酵産物である短鎖脂肪酸(酢酸、プロピオン酸、酪酸など)は人体に有益な作用をもたらします。発酵性食物繊維には、水溶性食物繊維の多くと不溶性食物繊維の一部、でんぷんなのに食物繊維と同じような役割を果たすレジスタントスターチなどがあり、発酵速度はそれぞれ異なることを解説。

さらに、低分子水溶性食物繊維(イヌリンなど)、高分子水溶性食物繊維(β-グルカンなど)、不溶性食物繊維(不溶性アラビノキシラン、レジスタントスターチなど)といった種類があり、「全粒穀物に多く含まれる不溶性アラビノキシランやレジスタントスターチは発酵速度が遅いため、腸の奥まで到達して発酵する。腸の奥は酸素が少ないので、ビフィズス菌や、酪酸を作る善玉菌がたくさんいる。そこまで届けるには全粒穀物が最適」と話しました。

一方、発酵性食物繊維が不足すると腸内バリアの低下につながることを説明。また、妊娠中の女性が発酵性食物繊維を摂取すると、腸内の善玉菌によって短鎖脂肪酸が産生され、胎盤を通じて胎児に移行します。短鎖脂肪酸は、胎児の神経細胞などの発達を促すため、出生後の代謝機能が整えられ、生活習慣病の予防につながることを紹介し、妊娠期に発酵性食物繊維を摂る大切さを訴えました。

青江教授は「今までは全粒小麦や小麦ふすまというと、便通の改善や、食べ過ぎを抑える、食後血糖上昇の抑制などが言われてきましたが、一歩進んで、全粒小麦は発酵性食物繊維の宝庫であり、短鎖脂肪酸をたくさん作ることで大腸機能の改善や免疫の活性化、酪酸産生菌の増加など、新たな機能が見えてきました」と話し、穀類を中心に、根菜類、豆類、海藻類を加えた4種の食材由来の発酵性食物繊維を摂取することが重要だと強調して講演を終えました。

第二部「全粒粉の取り入れ方 動画紹介」

第二部は、家庭料理研究家の石黒弥生先生による「全粒粉の取り入れ方」をテーマとしたレシピの動画を紹介。レシピはいずれも全粒粉を100%使用。会場では講演に先がけて今回紹介するレシピの1つであるビスコッティが配られ、参加者は試食しながら講演が始まるのを待ちました。

石黒先生は、全粒粉を使いこなすために知っておきたいこととして、「生地のかたさは卵と水分量で調節する。茶色い仕上がりになるので、彩りに赤、白、緑を使う」といった工夫を挙げた上でレシピを紹介しました。

講演後、「全粒粉はシチューなどでき上がりが白いイメージの料理に使うと違和感があるものでしょうか?」という質問が寄せられると、「シチューに全粒粉を使うと確かに茶色になりますが、半分は薄力粉を使ったり、にんじんなど色味のある食材を後からのせたりするのもいいと思います。ほかにも例えば、グラタンを作るときには、チーズをトッピングして茶色の面積を減らすといった工夫もできますね」と答えました。

会場とオンラインで開催された同セミナー。会場で参加された方は、講演中は講師の話に熱心に耳を傾け、休憩時間中には通路に展示された日清製粉グループの商品を手に取りながら談笑するなど、和気あいあいとした光景が見られました。ご参加いただいたみなさん、ありがとうございました。

女子栄養大学 副学長

香川靖雄

大妻女子大学 教授

青江誠一郎

オンライン料理教室主宰/家庭料理研究家

石黒弥生